おはようございます。

ALLアプローチ協会 代表 山口拓也です。

本日もセラピストの皆様に向けて

「リンパアプローチでリンパを流す必要性と方法」

について解説していこうと思います。

皆様は、リンパ液に対してどれだけの知識やテクニックを持っていますか?

体液循環でも重要な体液なので、ぜひこの機会にリンパの知識を知っておきましょう。

【リンパドレナージュについて】

リンパドレナージュとはフランス語(英語)で「リンパ排出」という意味を持ちます。

※医療の現場では、リンパドレナージと呼ぶ

リンパドレナージュといえば、オイルマッサージ、リンパ節の押し上げ、患部のさすり、

エクササイズ系などリンパドレナージュ に含まれます。

【リンパの役割について】

①リンパ液

リンパ液は血液の成分に似た清澄な液体であり、水、電解質、代謝によって細胞から吐き出される

老廃物と、毛細血管からしみ出たたんぱく質からなります。

それらの組織液がリンパ管に入ると、リンパ液と呼ばれるようになります。

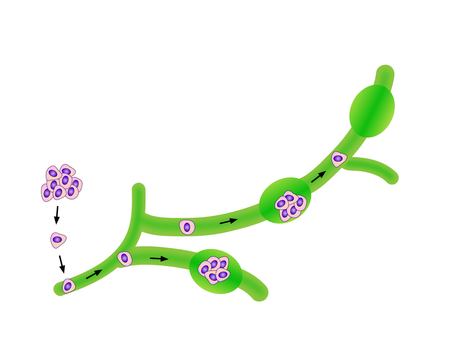

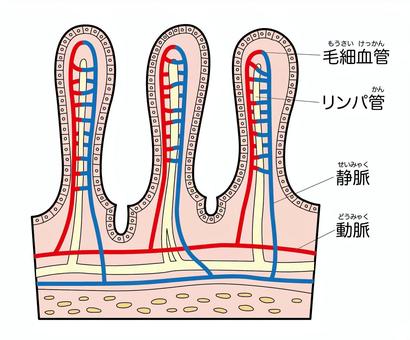

②リンパ管

リンパ管は、静脈と併走する形で身体中に張り巡らされており、

毛細血管から染み出た組織液をリンパ管を通して吸収します。

吸収したリンパ液(リンパ管内に入ったものがリンパ液)は、

鎖骨の下まで汲み上げられ、最終的に血液と合流し心臓へと送られます。

なお、リンパ管は血管と違い心臓という強力なポンプの助けがありません。

その代わり、逆流を防ぐ弁により “心臓に向けて一方通行に流れる” 構造であり、

筋肉や呼吸、外圧によって伸縮しながら流れる特徴があります。

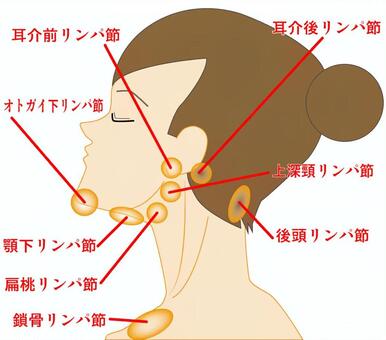

③リンパ節

リンパ節では細菌やウイルスを攻撃する免疫機能だけでなく、リンパ液中の老廃物が血液に戻る前に有害物質を破壊し食べつくす浄化機能が重要です。

血液は老廃物を臓器に運んで処理しますが、リンパは別の方法で処理する機能が備わっています。

なお、リンパ組織は発達のピークが思春期にあり、加齢とともに縮小していきます。年齢によりリンパ組織が縮小すると防御機構も減少し免疫力が低下していきます。

【リンパが悪いとどうなる?】

リンパの流れが悪い→組織にうっ滞と浮腫が生じる→細胞外環境に物質代謝産物を蓄積させ、細胞の代謝を妨げる→機能障害・疾患が生じる

(機能障害・疾患)

①筋肉の活動性低下、筋組織の緊張亢進

②結合組織、筋膜の緊張

③内臓系の機能低下、特に免疫系に負担がかかる

④自律神経系への障害(バランスが取れなくなる)

⑤1次呼吸の障害

【リンパの流れについて】

血流循環は、心臓の拍動により全身に血液を送り出されますがリンパ液は違います。

リンパ液の循環は、以下のメカニズムで全身を流れています。

①骨格筋の収縮

骨格筋が伸縮したときに、まわりのリンパ管が圧迫され、心臓の方へ押し出される。

②呼吸によるリンパポンプ

胸の筋肉の収縮と弛緩が胸郭内の圧力変化生じさせ、圧力変化により流れをつくる。

③平滑筋の規則的な収縮

リンパ管の周囲の平滑筋(内臓や管の壁に存在し自律神経で収縮)により流れをつくる。

【リンパのポイント】

①細胞間液

毛細血管血液から組織に漏れ出した血漿を細胞間液と呼びます。

細胞間液が細胞に酸素や栄養素を渡す役割をしている。

②リンパ液

細胞間液を毛細リンパ管が吸収したものをリンパ液と呼びます。

リンパ液には赤血球がほとんど含まれていません。

含まれるのは白血球(ほとんどリンパ球)

リンパ液の成分は血漿+白血球で構成されます。

③10〜15パーセントがリンパ液

細胞間液はほとんどが静脈に回収されるが、10%程度がリンパ液として毛細リンパ管に吸収される。

④血流循環が大事

静脈の血流が低下すると細胞間液の入れ替えがうまく行かなくなるとリンパ管に吸収されるリンパ液が増える。

リンパ液の流れは血流よりもかなりゆっくりなので、吸収しきれないリンパ液が浮腫の原因となる。

【リンパ循環の仕組み】

1日に約20ℓのリンパ液が毛細血管の隙間から組織との間にろ過され、毛細リンパ管からやや太いリンパ管へと心臓のほうへと進みます。

最終的に、右腕から右側半分の頭部と胸部のリンパ液は右リンパ本幹から右鎖骨下静脈へ。

上記以外の残りの部分はから胸管から左鎖骨下静脈へ流入していきます。

【リンパテクニックの禁忌】

①未治療の悪性腫瘍

②発熱を伴う急性の炎症

③血栓症

④非代償性心不全

【リンパアプローチについて】

①血流アプローチ

・心臓

・肝臓

・脾臓

・肺

リンパ液は、血流に依存しているため循環に関わる内臓アプローチが必須となっています。

②8つの隔膜アプローチ

・足底筋膜

・膝の隔膜

・骨盤隔膜

・横隔膜

・胸郭出口

・後頭下三角

・小脳テント

・鞍隔膜が8つの隔膜です。

体液は、縦に走行しているため横に付着している隔膜が

体液を制限しているケースが非常に多いです。

上記の隔膜の硬さをとり体液循環が流しやすい状態に持っていきましょう。

そして、一番大切な隔膜は横隔膜です。

横隔膜の上下運動にて腹腔・胸腔臓器の循環を促すとともに、

大動脈・静脈の血流も改善し酸素循環を上げることで細胞に十分な酸素をお送り届けることが重要です。

③第一肋骨、鎖骨(頸胸隔膜・シブソン筋膜)

第一肋骨の可動性は、鎖骨下静脈の血流に関与するためチェックが必要。

リンパは最終的には左右の静脈核にリンパ液を戻しますが、

第一肋骨の可動性が悪く、鎖骨下の循環が悪いと

リンパの終着点が詰まっている状態になります。

リンパの流れのアプローチにはまず鎖骨下、第一肋骨のアプローチから始めてみてください。

頸胸隔膜、胸鎖乳突筋、斜角筋肉、胸鎖関節、上部胸椎、上部胸肋関節が重要となります。

④主要リンパ節

・鼠径部

・腋窩

鼠径部・腋窩にはリンパ節が多く、皮膚の可動性が低下しやすいため自主トレとして指導することがおすすめです。

⑤粗大筋のアプローチ

筋肉の活動性に大きく影響されるため、筋緊張の異常を取り除く必要あり・・・

⑥腸蠕動

腸蠕動は大部分のリンパに対しポンプの役割をする

⑦自律神経アプローチ(頭蓋仙骨療法)

自律神経系はリンパ管に刺激を与え、胸管や他の大リンパ管にリズミカルな収縮を生じさせる。

交感神経のインパルスは、リンパ節の受容体を介してリンパ管およびリンパ節の流れに影響を与える。

【アプローチの順番について】

リンパを流す際は以下の順番がベストです。

(リンパアプローチの順番)

内臓アプローチ→隔膜アプローチ→第1肋骨、鎖骨周囲→中枢のマッサージ(筋肉・筋膜)→末梢のマッサージ→末梢マッサージから中枢マッサージ→頭蓋仙骨療法

以上がリンパアプローチの重要性やテクニックについてでした。

リンパアプローチの前に血流循環を流すことが重要なので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

・下記のリンクからX・旧Twitterでこの投稿の感想をお待ちしてます↓

https://x.gd/D1OIx

ALLアプローチ協会 代表 山口拓也

■1日アレルギーマスター講座(オンライン教材のみ提供中)