おはようございます。

いつも当協会の公式ブログをお読みいただき、

誠にありがとうございます。

ALLアプローチ協会 関東支部長 鈴木 正道です。

今回は、「下後鋸筋と腰痛の関連性について」お伝えしたいと思います。

最近自分の背中に痺れがあり、自分で治療していく過程で、下後鋸筋の筋硬結が及ぼす影響に関してとても気づいた内容があるのでシェアさせていただきます。

最近の私の症状として、セラピーチェアでセラピーをしていると右の下位肋骨に痺れが出る。

徐々に痺れが強くなり立ち続けるのがしんどくなるといった症状がありました。

最初は神経系の痺れかと思いましたが、患者様にストレッチポールの使い方を指導しているときに、右の下位肋骨に何かしこりのような筋硬結を発見。

このシコリはなんじゃろうと思いストレッチポールでコリコリ、めっちゃ痒くなるぐらい血流が改善し、その後痺れが半減するといった反応がでました。

同じように、重度の腰痛、特に梨状筋の仙骨起始部周囲に強い荷重時痛がある患者様で、仙腸関節を緩めても、大殿筋の硬結をリリースしても膀胱系を調整しても痛みを減らせなかった

患者様に対しても下後鋸筋・起立筋のアプローチで痛みが改善するケースを経験します。

同じ姿勢で時間がたつとともに生じる腰部・背部の痺れや痛みを訴える患者様を担当したことはありませんか?

◆内臓性の背部痛について

内臓性の背部痛を生じる場合と筋・筋膜性、末梢神経、関節源性に痛みを訴えるケースがあります。

今回私がコリコリして痺れを改善させたコリコリの正体は、筋膜の協調中心点、もしくは、トリガーポイントと呼ばれるものです。

また経穴もあるのですが、協調中心・トリガーポイントで話を進めていきます。

下後鋸筋はその下に腸肋骨筋と最長筋を覆うように位置しています。

私の背中の痺れの原因や梨状筋起始部などに痛みを訴える腰痛の患者様の痛みが下後鋸筋の硬結をリリースすることで改善した理由がよくわかります。

下後鋸筋のトリガーポイントとしてみるか、

バックラインの腰部筋膜協調中心としてみるか、

最長筋・腸肋筋のトリガーポイントとしてみるか、

それぞれの視点で考え方も変わってきますね。

下後鋸筋は、腰部にある4つの椎骨と下位四肋骨に付着し、下後鋸筋には、動作中に体重を支え、強制呼気を補助する機能があります。

下後鋸筋のトリガーポイントによる痛みは、たいてい局所的で、腎臓病の兆候と間違われることがあります。

トリガーポイントは筋緊張の原因となり、特に体幹の屈曲や回旋の動きを制限する傾向にあります。

下後鋸筋を保護するためには、背伸びのし過ぎは下後鋸筋を痛める原因になりやすいです。

特に筋が冷えており、潜在性のトリガーポイントを抱えている場合、頭上に手を伸ばすことにより下後鋸筋を痛めることがある筋の過伸展は問題を招き寄せるリスクがあるので、注意が必要です。

他にも、過度に体幹を回旋する、または屈曲することも悪影響があり、筋緊張を伴う動き、特に反復性のある動きを行わないよう動作を調整する必要があります。

ベッドにも配慮が必要で、マットレスが柔らかすぎる場合など背部にストレスがかかるような寝具では、下後鋸筋にストレスをかけることが懸念されます。

この部分には多くのトリガーポイントや筋膜協調中心、経穴があるため何にアプローチしているかを明確にすること重要となります。

押圧した時の圧痛や、筋をストロークした時のコリコリ感は重要な所見としてみておくことが重要になります。

下後鋸筋周囲のトリガーポイントの症状に紛れて、下後鋸筋よりも表層にある広背筋を支配する、胸背神経の影響で痺れや痛みを感じるケースもあるので、注意が必要です。

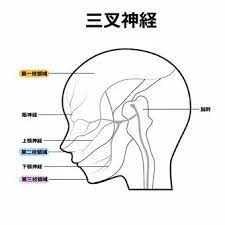

胸背神経はC6~C8の腕神経叢に属します。

頚部か鎖骨下、腋窩周囲の筋の影響で、絞扼を受ける神経になるので覚えておきましょう。

これらのトリガーポイントや筋膜協調中心をリリースする際にセルフメンテナンスを指導する際には、トリガーポイントをマッサージするにはテニスボールなどの点でマッサージが可能な道具を使用すると良いです。

筋膜協調中心をセルフメンテナンスする場合は、ストレッチポールなどのローラーでストロークするようにリリースするのがアプローチしやすいです。

下後鋸筋の解剖学的特徴として、起立筋を横断していることも興味深いですね。

クロスポイントとして滑走性を促すといった観点でアプローチするのも良いと思います。

本日は以上になります。

最後まで当協会の公式ブログをお読みいただき、

誠にありがとうございました!

ALLアプローチ協会 関東支部長 鈴木 正道