皆さん こんにちは

ALLアプローチ協会代表 山口拓也です。

いつもALLアプローチ協会公式ブログをお読み頂き、

ありがとうございます!

今回は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師に向けて

「筋膜リリースに必要なジンクパターン」

というテーマでお伝えしていきます。

【ジンクパターンについて!】

治療するうえで、ジンクパターンが何かを知っているかは必須です!

ジンクパターンとは、

アメリカのゴードン・ジンクという方が

筋膜の研究をする中で、体の歪み方には一定のパターンがあることに気付きました。

これを「ジンクパターン」と言います!

ジンクは、代償性パターンと非代償性パターンの2種類があります。

代償性パターンは、交互にねじれますが

非代償性パターン(筋膜)は、変化がなく同じ方向にねじれます。

※8割は代償性のパターン(筋膜)と言われております!交互性とも言われてもいますね。

代償性パターン(筋膜)は、病気やストレスに対して耐性が強いと言われております。

非代償性パターンは、疲れやすく内臓機能が低下し回復も遅い。ストレス耐性も弱いと言われております。

このような、パターンは日々の生活習慣から生じてしまうので非代償性パターン(筋膜)をとる生活をやめる必要があるということですね。

【ジンクパターンを治療に活用?】

このパターンをは4つに分類しており

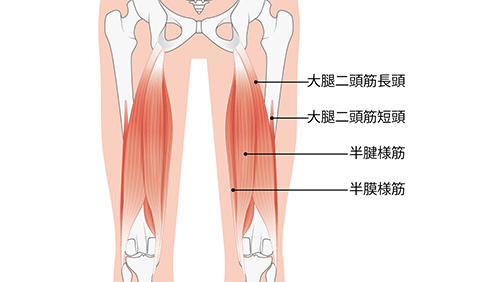

①頭部と頸部(首) 後頭骨・環椎・軸椎

②頸部(首)と胸郭 胸郭上口

③胸郭と腰部 胸郭下口

④腰部と骨盤 腰仙

①~④部分による身体のねじれパターンを分類し、その人の状態をみるということです。

でも、自分がどんなパターンなのか分かりませんよね。

◆ぜひこれを実践してみて下さい↓

左手が上向き、右手が下向きという身体をねじった形にする

筋膜の方向によりこの形の方が、身体の緊張度が増すのです。

※反対をお試しください。緊張の度合いが減ると思います。

右手が上向き、左手が下向きで緊張が増すなら20%のタイプです。

筋膜調整をするときは、ジンクパターンを意識してリリースをかけましょう。

これを意識することで、リリースする際のベクトルやタッチの深さ、つながりの調整など行うことができます。

本日の記事はこれで以上となります!

インスタやツイッターでも有益な情報配信してますのでぜひフォローお待ちしております。

本日の記事はこれで以上となります!

それでは、また明日!

山口 拓也