皆さんこんにちは♪

ALLアプローチ協会 山口拓也です。

本日も、当協会の公式ブログをお読みいただき誠にありがとうございます。

今回は、

「筋膜・運動連鎖のつながりを活かした治療テクニック」

というテーマでお伝えします。

徒手療法で、効率的に筋骨格へアプローチするために、

私はこの3つの基本テクニックを組み合わせながら、行っています。

① ポジション治療

ポジションというのは、

「いかに治療のターゲットにしている部位が最も緩みやすいポジション」

にセッティングしてから、ターゲットとなる筋・関節を調整していく方法です。

筋にテンションがかかっている状態で、

ストレッチやマッサージ、モビライゼーションなどの手技を行ったとしても、

調整に時間を要したり、

硬結部位に直接アプローチがしにくくなり、深く調整ができないという問題があります。

例えば、

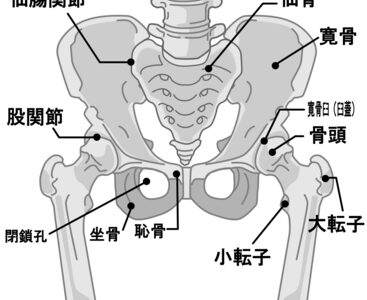

「大殿筋」の場合は、

股関節屈曲・外転・外旋(カエルポジション)

の肢位にすると、

アナトミー・トレインで言われる

LL(ラテラルライン)の筋・筋膜が、

緩みやすいポジションと言われています。

また、

「解剖学的肢位」

肩甲上腕関節では、

「ゼロポジション」

関節を構成する骨同士を近づけて、筋の起始・停止を近づける、

「軸圧法」

など、

この緩みやすいポジションという原則を意識すれば、

様々な方法に応用ができます。

なので、

治療対象部位の筋・関節をより効率的に調整するために、

「どのポジションにセットすると、より緩むのか。」

を意識しながら介入していくことは、

かなり有効です。

② 筋膜のつながり

アナトミー・トレインで言われる、

「筋膜のライン」を基に、

そのつながりのある筋・関節を活用しながら、

ターゲットなる筋・関節を調整していく方法です。

例えば、

「大殿筋」を調整していく際に、

LLでつながりのある「腓骨筋」や「腹斜筋」を使ったりします。

これは、

ターゲットなる筋・関節の状態が、ターゲットの筋・関節だけの問題で作られているわけではなく、

筋膜でつながりのある他の筋・関節の状態により、ターゲットの筋・関節の問題に関係している部分があるという考え方です。

この例でいえば、

「大殿筋」の硬さは、「大殿筋」のみの問題で起きているわけではなく、「腓骨筋」や「腹斜筋」、その他筋・関節の硬さにより、「大殿筋」の硬さを作っている。

ということです。

なので、

「筋膜のつながり」という知識を活用し、

繋がっている筋を操作しながらターゲットの筋・関節を調整していく介入は、

効率的な方法です。

また臨床では、

この「筋膜のつながり」と「ポジション」

を組み合わせれば、

より効率的に筋・関節を調整することができます。

③ 運動連鎖のつながり

① 、②は皆さん聞いたことがある方もいたかと思います。

これは、

「歩行の運動連鎖」

を活用し、筋膜同様関係する筋・関節を操作しながらターゲットの筋・関節を調整していく方法です。

例えば、

歩行周期でいう

「イニシャルコンタクト(IC)」

※ICは歩行周期で言う、床面に踵が接地する時期を指します。

では、

大殿筋下部繊維・大内転筋・長趾伸筋は伸張位で働いている。

股関節は屈曲・外転位、脛骨外旋位、距骨下関節回外(足部内反)。

といった運動連鎖があります。

この運動連鎖に関わる筋・関節は、

一つのグループとして、同時に機能しなければなりません。

なぜなら、

ICのタイミングで、

いちいち一つ一つの筋へ順番に指令を出すのでは、

姿勢は保てませんよね。

なので、

この運動連鎖で関係のある筋・関節は常に連動しているといったつながりがあります。

そのため、

「大殿筋下部繊維を伸張方向」に操作すると、

「大内転筋・長趾伸筋も伸張方向」に調整ができます。

例えば、

大内転筋が短縮位で硬くなっているのであれば、

大殿筋下部繊維や長趾伸筋を伸張方向に操作すると、大内転筋が伸びて緩むといった

現象が臨床上起きます。

もちろん、大殿筋下部繊維・長趾伸筋に硬結が全くなければ変化は出ませんが、

これらの筋に問題があれば、より大内転筋を調整することにもつながります。

なので、

「筋膜では説明ができないつながり」もあるんだと、知っていただけたらと思います。

実際の臨床では、

この、

① ポジション

② 筋膜のつながり

③ 運動連鎖のつながり

を組み合わせながら徒手での治療を進めていきます。

患者さん毎に紐解いていくと、

ポジションによる影響が大きい方、

筋膜のつながりによる影響が大きい方、

運動連鎖のつながりによる影響が大きい方、

がいますし、

つながりの治療では、

ターゲットとなる筋・関節と、どこの筋・関節が最も影響しているのかを、

判断していくことも、

臨床でより圧倒的な結果を出すためには必要ですので、

意識しながら介入していただけたらと思います。

どうしても、

このポジションなら大殿筋が緩むからとりあえずカエルポジションにする。

大殿筋と腓骨筋は繋げっているから、腓骨筋を使おうなど、

どんな患者さんにも同じパターンで治療を組み立てないようにすることが重要です。

つまり、「評価」、「判断」というフェイズをしっかりと踏んでから治療を選択してくことが大事ということです

本日は以上になります。

最後まで当協会の公式ブログをお読みいただき誠にありがとうございました

FB・ツイッターなどでシェアして頂けると幸いです。

ALLアプローチ協会 山口拓也