皆さんこんにちは。

ALLアプローチ協会 山口拓也です。

当協会の公式ブログをお読みいただき、本当にありがとうございます。

今回は、

【内臓治療】内臓のマルチタスク・内臓治療の禁忌と留意について

という2つのテーマに分けてお話していきます。

【第1部】 内臓のマルチタスクについて~内臓は同時に2つ以上の仕事ができない~

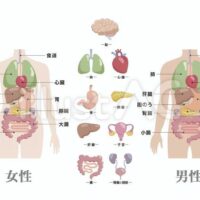

内臓にはそれぞれ機能と役割があることを以前のブログでもお伝えしました。

これを、「内臓システム」といいます。

例えば、

心臓であれば、「循環」のシステムがあり、

腎臓なら、「排泄」、「循環」

肝臓だと、「循環」、「排泄」、「代謝」、「消化」、「免疫」、「ホルモン」

といったように複数機能が備わっている臓器もあります。

ですが、内臓機能にはある共通したルールがあります。

それは、

「内臓は同時進行で2つ以上の機能・役割を果たすことができない。」

といった特徴があります。

例えば、

「食物が口から体内に入ってきた時。」

「消化」にエネルギーを費やす必要があります。

その際、肝臓では「排泄」、「免疫」といった機能はいったん止まり、「消化」に作業を奪われます。

このように、内臓はマルチタスクが同時に行えません。

この例を取り上げると、インフルエンザなどで高熱を出して体調を崩している時は、

とにかくウイルスから退治するために「免疫」と、免疫細胞や赤血球などの代謝産物や破壊された細胞の処理などで出た不要な物質を「排泄」する機能を高めていく必要があります。

しかし、この時に食事を撮りすぎてしまうと「消化」の機能が優先され、

「排泄」、「免疫」機能が発揮されず、回復が遅れてしまいます。

そもそも、体調が悪いときに食欲が出ない。または、食べたものを嘔吐したり、下痢症状が出たりします。

これは、身体が栄養の「同化」よりも、「排泄」や「免疫」機能を優先させたいがために、「消化」が間に合わない。

「消化」をする余裕がないため食欲を抑えるといった反応を起こしています。

だから体調が悪いときは、

「排泄」機能を高めるために、水やビタミン、ミネラルを多くとることが推奨され、

「免疫」機能を高めるために、温かいものを食べて布団に入ってよく身体を温めると良い。

といったことが言われているんですね。

そして、

「消化」にエネルギーを奪われないために、肉や脂が多い食事は避けて、野菜やおかゆなど消化の良い食べ物を推奨されるわけです。

子供の時に教え込まれた習慣は理にかなっているわけですね。

なので、問診などで、内臓にどこかのブラック企業のように同時に仕事をさせていないか?

内臓に負担をかけるような生活習慣を送っていないか?

内臓疲労の原因を明確にしていくことも重要です。

例えば、

「頭痛」がある方で、

・大食漢で、肉・揚げ物・ごはんが中心。

・毎日晩酌をする。

・水はほとんど飲まない。

こういった方は、「排泄」機能に多くのエネルギーを要しますが、「消化」にエネルギーを奪われて、「排泄」機能が発揮できていないことが分かります。

この場合、「肝臓」や「腎臓」などの排泄系に関わる内奥の疲労の原因が、

こういった生活習慣が関わているのではないか?といった考察ができます。

生活習慣の是正も介入としては必要になってきます。

このように、

「内臓はマルチタスクができない。」

といった知識を持っておくことで、臨床の幅は広がるので是非覚えておいてください。

第2部 「内臓治療の禁忌と留意事項」

<禁忌>

急性の内果疾患や内臓の術直後の方などは、

血流量の上昇などによって、急変や出血などといったリスクがあるので、

控えましょう。

<留意事項1>

「排泄」システムが低下している方の、「循環」システムを高めるような治療は注意した方がよいです。

例えば。

・「肝臓」、「腎臓」が疲弊している。

・顔色が青黒い。

・薬は多用に内服している。

といった排泄系に問題がありそうな方に、

「心臓」のアプローチをして循環系を高めてしまうと、

好転反応で症状が悪化するといったケースがあります。

これは、身体に毒素が処理されずに溜まっている状態で循環を良くしてしまうと、

さらに全身の細胞に毒素が回ってしまい排泄系により負担がかかるリスクがあるためです。

必ず悪化するわけではありませんが、注意しておく必要はあるでしょう。

<留意事項2>

内臓反射点をご自身でマッサージしていただくことで、内臓のセルフメンテナンスになるのですが、

刺激が強すぎると返って内臓の緊張を高めてしまい症状を悪化させたり、気分不快を訴える方もいますので、

予め説明しておくと良いですね。

<留意事項3>

調和・共鳴をしていく中で、

患者様の状態をセラピストがもらってしまうことがあるので注意してください。

※この対処法はまた別のブログで詳しく紹介していきます。

本日は以上になります。

最後まで当協会の公式ブログをお読みいただき、本当にありがとうございました。

ALLアプローチ協会 山口拓也