おはようございます

Allアプローチ協会 鈴木 正道です。

今日は胆嚢の内臓アプローチに

関する考え方と方法について

お伝えさせて頂きます。

今月はひたすらに

胆汁・胆汁酸の生理的作用について皆さんにお伝えさせて頂いてきました。

胆汁・胆汁酸の働きについては、皆さんに伝わっているといいなと思います。

1ヶ月胆汁まみれの情報ですが、メルマガを読んでいただくだけでもわかるように解説しています。

胆汁・胆汁酸をわざわざ調べる必要がないように情報をまとめました。

今回は胆嚢自体にアプローチを行っていく方法をお伝えします。

内臓アプローチを応用的に考えることができるように

ならなければ胆嚢を押すことしかできません。

胆嚢の反射点を使うアプローチも

当協会ではお伝えしていますが、

今回はより解剖・生理学的に解説していきたいと思います。

動画で解説していますので是非参考にしていただければ幸いです。

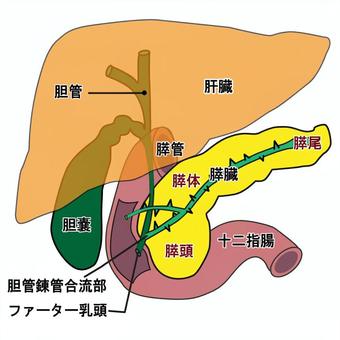

【胆嚢の位置】

胆嚢の位置ですが

肝臓の右葉の真下に位置します。

臍と右の乳頭を結ぶ線上で

肋骨との交点をある程度の位置の

目安にしておくとアプローチ

しやすいと思います。

【胆嚢にアプローチするのはどんな時?】

胆嚢にアプローチする時は

体幹の伸展の制限や胸郭の可動制限が

腹腔からの張りから影響している疑いがある場合など

または消化器系の症状の訴えで腹痛や、胃のムカムカ、

お腹の張りを訴える場合などにアプローチしていきます。

右の方の可動域や頚部の柔軟性、体幹の側屈・回旋の制限にも影響しています。

【胆嚢のアプローチポイント】

①胆嚢はためておく袋であって重要なのは胆管である。

胆管は肝臓の中と肝臓から出て十二指腸までの通路となる総胆管に分かれます。

この総胆管の捻じれや胆管と胆嚢をつなぐ胆嚢管など

胆嚢のアプローチと言っても胆汁自体を分泌するきっかけは

腸に食べものが入った時に分泌されるホルモン(コレシストキニン)がきっかけで分泌されるので

分泌される胆汁の流れを妨げないよう内臓の動きを整えておくことが必要です。

②アプローチするのはどこに対して?

Step1:胆嚢自体

胆嚢自体にアプローチすることは簡単です。

胆嚢の触診位置に手を当てて、胆嚢自体が緩む方向を探すか、

優しい振動を与えて緊張が緩んで行くのを待ってあげるだけで大丈夫です。

実際私は最初、胆嚢のアプローチにはこれだけでした。

胆嚢自体が張っている場合は、こういった直接介入でオッケーです。

Step2:肝臓の中の尾状葉胆管・毛細胆管

肝臓の中で肝細胞間に張り巡らされている毛細血管(固有肝動脈)のそばには、

門脈の枝も一緒に張り巡らされていますが、

そのそばにはさらに胆管も一緒に並んでいます。

肝動脈・門脈の枝は一緒になって静脈から中心静脈へ流れ込みますが、

胆汁は細胞間では管を持たず、細胞間をしみわたるように胆汁が流れ出てきます。

胆管から総胆管・胆嚢へ流れ出る胆汁の流れをイメージしながら、

肝臓にアプローチすることが必要なのがイメージできますでしょうか?

肝臓のポンプ手技や、肝臓のリフトといった手技が

ありますが、肝臓自体の動きを改善し肝臓の中の

液体の流れを改善することで胆汁の流れを整えて行きましょう。

実際肝臓のポンプやリフトをして、動きや柔軟性が上がっている時は、胆嚢・胆汁のアプローチも

一緒にできているということです。

Step3:総胆管・十二指腸乳頭

総胆管が包まれる膜は肝十二指腸間膜という

肝臓と十二指腸をつないでいる膜の中を

管が通っています。この膜はそのまま十二指腸から

大網に連結して横行結腸までつないでいきます。

この肝臓から十二指腸をつなぐ膜は

肝臓と胃をつなぐ、肝胃間膜(小網)とも

一枚の膜で繋がっていますので

こういった膜が横行結腸の下垂や胃の下垂などでテンションがかかったり

緊張していないか横行結腸・胃の位置を

修正して胆嚢の緊張や張りが改善されるか

評価してみましょう。

Step4:周辺臓器

胆汁の話の中で一つだけ話していない

内容がありますが、その内容が「腸揉み」に関する話です。

Step3の内容も周辺臓器に関する

構造的な関係性の話になりますが、

腸と胆嚢は、胆汁が再吸収される

腸管循環の関係もありますし、

十二指腸・小腸ではホルモン分泌の

刺激によるスイッチの関係性もあるため

腸のアプローチは胆嚢のアプローチに生理学的に重要になります。

胆汁酸の排泄や再吸収を促すには

腸の動きを改善することがとても

重要になるので、

食物繊維をとるだけではなく

小腸・大腸の内臓アプローチも併用して

行うことで胆嚢の生理学的なアプローチも

できてくるので是非そこまでイメージして

胆嚢のアプローチを実践してみてください。

肝臓のアプローチの考え方や

胃のアプローチの考え方も過去に

お伝えしていますが、

内臓個々のアプローチだけでは

息詰まることが多々ありますので

臓器全体から筋・骨格系まで

考えを発展して考えていきましょう。

皆さんのアプローチの考え方の

気づきになれば幸いです。

本日も最後までご購読いただき

ありがとうございました。

ALLアプローチ協会 鈴木 正道