ALLアプローチ協会 触診大好きセラピスト ブル と申します。

本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など

新人セラピストの先生方に向けて

「ここで再確認!肩甲骨ランドマークの触診方法」

というテーマでお伝えしたいと思います。

もう知っているという方は復習にご活用頂ければ幸いです♪

【これだけは触れるようになりたい!肩甲骨のランドマークとは!?】

肩甲骨のランドマークは筋を触診したり

目的の筋に対してアプローチ際に使用します。

また、左右差をみて姿勢の歪みを評価するのに使ったりもしますね。

以下に肩甲骨のランドマークを記載しますね。

〇肩甲棘

肩甲骨上で横に伸びる棒状の骨隆起です。

おおよそ肩甲骨の上1/3に位置しています。

この肩甲棘を境に棘上窩と棘下窩に分かれています。

〇棘三角

肩甲棘の内側にある三角形をした骨稜部です。

〇肩峰

肩甲棘の外側にある平らな骨隆起です。背側の角を肩峰角といいます。

前側内側で肩鎖関節となっています。

〇内側縁:肩甲骨の内側の縁

〇外側縁:肩甲骨の外側の縁

〇関節下結節:肩甲骨外側縁を下角から頭方にたどると触知できる骨隆起です

〇下角:肩甲骨の内側縁と外側縁を尾方にたどって交わる所です。

目安はTh7~8棘突起間に位置しています。

〇上角:肩甲骨の内側縁と上縁が交わる所。目安はTh1~2棘突起間に位置

〇烏口突起:肩甲骨から前上方に突き出ている骨隆起です。

けっこうたくさんあって心が折れそうになりますね(笑)

でも、形状や位置関係をあらかじめイメージ出来ていると

触診の難易度はかなり変わってくるかと思います。

以下に形状や位置の特徴をお伝えしますね♪

【触診はイメージが重要!?肩甲骨の形状】

触診する時に頭の中であらかじめイメージできていると触診がしやすくなります。

以下に触診の精度が上がる重要なポイントをお伝えしますね(^^)

・肩甲骨はだいたい手のひら1個分の大きさ

・肩甲棘はだいたい肩甲骨の上1/3に位置している。

・肩甲棘より上方(棘三角)を境に前方に傾斜している。

・肩甲骨の内側縁は棘三角を境に外側に外側にカーブしている。

・下角は胸椎7~8棘突起間に位置している。

・上角は胸椎1~2棘突起間に位置している。

もちろん個人差はありますが、以上の事を意識しながら触診してみて下さいね♪

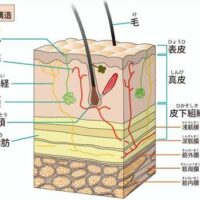

【肩甲骨に付着する筋】

肩甲骨には17個もの筋が付着しています!

(文献によって様々ですが広背筋も入れています)

めちゃくちゃ多いですよね!びっしり付いてます。

この事実だけでも

肩甲骨の可動性やアライメントが臨床でも

かなり重要なポイントになるのも納得できます(^^)

〇僧帽筋中部線維(停止):肩甲棘の上縁

〇三角筋後部線維(起始):肩甲棘の下縁

〇棘上筋(起始):棘上窩

〇棘下筋(起始):棘下窩

〇三角筋中部線維(起始):肩峰

〇僧帽筋中部線維の一部(停止):肩峰

〇僧帽筋下部線維(停止):棘三角

〇大菱形筋(停止):内側縁

〇小菱形筋(停止):内側縁

〇前鋸筋(停止):内側縁

〇小円筋(起始):外側縁

〇肩甲挙筋(停止):上角の内側縁

〇大円筋(起始):下角

〇広背筋(起始):下角

〇上腕三頭筋長頭(起始):関節下結節

〇小胸筋(起始):烏口突起

〇烏口腕筋(起始):烏口突起

〇上腕二頭筋短頭(起始):烏口突起

もうびっしりきてますね!びっしりです。きてます。

【なぜこんなにも肩甲骨はがしが注目されたのか!?】

それは筋膜ラインのスーパー中継点だから!

〇肩甲骨は上肢の土台

肩甲骨は上肢の土台と言われます。

よくショベルカーに例えられたりもしますね。

ショベルカーは土台がしっかり機能し安定しているから

アーム部分が自由に効率よく動く事ができます。

土台が安定していないショベルカーは

アーム部分が動くたびにひっくり返りそうになったり、

土を掘り起こそうとしてもその力がでません。

肩甲骨と上肢の関係も良く似ています。

つまり上肢帯の土台として肩甲骨は機能していることがわかるかと思います。

〇筋膜ラインのスーパー中継点

肩甲骨に付着している筋は17個もありました。

ではアナトミートレインで言うところの

筋膜ラインは一体どれだけ通過しているのでしょうか!?

ちょっと見てみましょう。

〇スパイラルライン(SPL):肩甲骨内側縁 大小菱形筋 前鋸筋

〇ディープフロントアームライン(DFAL):烏口突起 小胸筋

〇ディープバックアームライン(DBAL):

肩甲骨内側縁 菱形筋 肩甲挙筋 肩回旋筋腱板 上腕三頭筋

〇スーパーフィシャルバックアームライン(SBAL):

肩甲棘 肩峰 鎖骨外側1/3 僧帽筋 三角筋

これだけ多くの筋膜ラインが通過しています。

上肢帯への影響はもちろんのこと、

全身への影響を秘めた重要な部位であることも示唆されます。

肩甲骨の可動性低下がどの筋に影響されているのかを

評価してアプローチすることで症状の改善につながる事は多いかと思います。

ちなみに、

肩甲骨の硬さを生み出しやすい筋は

ディープバックアームラインDBAL(内側のアームライン)

が影響していることが多いです。

DBALを先に調整する事で肩甲胸郭関節のアプロ―チが

スムーズにいくことが多いかと思います。

【こんな症例で肩甲骨をみてみよう】

以下は以前、当協会の代表が作成したブログからの抜粋です。

臨床のヒントになること請け合いですので、ぜひご覧ください。

肩甲胸郭関節リリースによる絶大的な3つの効果・役割とは・・・?【リハビリ・セミナー】

①椎間板ヘルニア

ヘルニアでは、ほとんどの患者様で肩甲骨付近の制限が強い人が

臨床上多くいらっしゃいます。

腰椎がハイパーモビリティーの状態がヘルニアの患者様は多く、

頸椎・胸椎の可動性制限が要因なことが非常に多いです。

②五十肩・四十肩、インピジメントなど

肩の痛みは肩甲上腕リズムや肩周囲の筋膜が影響していることが非常に多いです。

肩甲胸郭関節のリリースが決め手となることが多いです。

③自律神経障害

肩甲上腕関節と胸椎の可動性制限に関連性があります。

胸椎ですが、縦隔の近くにあるため自律神経との関連が深いです。

そのため、肩甲胸郭関節のリリースが胸椎の可動性を引き出し

自律神経の悪影響を除くことに繋がります。

④腕神経叢由来の痺れ

肩甲骨から上腕骨に付着する筋肉のほとんどは、

腕神経叢の枝で支配されています。

具体的な筋肉で言えば、棘上筋・棘下筋・小円筋・大円筋・肩甲下筋などです。

なので、腕神経叢が由来の痺れは肩甲骨のアプローチで

改善できるケースが非常に多いです。

ぜひ参考にして頂ければと思います。

次に触診の方法についてお伝えしますね。

【肩甲骨の触診】

〇肩甲棘・棘三角・肩峰の触診

肢位:腹臥位 または 端坐位

手順:

肩甲棘の大まかな位置を確認する。

検査者の手掌を肩甲骨の上から軽く圧迫をすると、

内外側に伸びる骨隆起を感じたらそれが肩甲棘。

肩甲骨の上1/3あたりにある事をイメージすると捉えやすい。

棘三角の触察

肩甲棘下縁を内側にたどっていくと

肩甲棘の内側端付近からやや下方にカーブを描いている。

同様に肩甲棘上縁を内側にたどっていくと

肩甲棘の内側端でやや上方にカーブを描いている。

このカーブと肩甲骨の内側縁できている三角形の場所が棘三角

肩峰角・肩峰の触察

肩甲棘を外側にたどっていくと、

ほぼ直角に前方に折れ曲がる角を触る事ができる。ここが肩峰角。

肩峰角から前方にある平坦な骨が肩峰。

ちなみに、肩峰の前方では鎖骨との関節である肩鎖関節がある。

■youtubeで肩甲棘・棘三角・肩峰の触診動画をご覧になる方はこちらからどうぞ↓

〇内側縁・下角・上角

肢位:腹臥位 または 端坐位

手順:

内側縁を触察する

被検者の肩関節を伸展・内転・内旋(背中に手を回す・結滞動作)

してもらうと。内側縁が浮き上がり触りやすくなる。

(慣れないうちはこの方法をおススメします)

上角

内側縁を頭方にたどりながら上角を触察します。

内側縁は棘三角より頭方から外方へカーブ、

かつ前傾していくのが重要なポイントです!イメージしながら触察して下さい。

下角

外側縁と内側縁を尾方にたどった先にあるのが下角になります。

■youtubeで内側縁・上角・下角の触診動画をご覧になる方はこちらからどうぞ↓

〇関節下結節

肢位:腹臥位 または 端坐位

手順:

関節下結節

肩甲骨外側縁に沿って頭方にたどると関節下結節の膨隆を感じる。

この関節下結節に上腕三頭筋長頭が付着している。

確認の方法として、肘関節伸展を促し、上腕三頭筋の収縮を感じて確認する。

■youtubeで外側縁・関節下結節の触診動画をご覧になる方はこちらからどうぞ↓

〇烏口突起

肢位:背臥位 または 端坐位・立位

手順:

鎖骨下端を触り、外側に向かって触察していきます。

鎖骨を外側にたどっていくと、肩のふくらみにぶつかります。

肩のふくらみのすぐ内側で鎖骨下端から1横指程度下方にある骨を触察する。

この突出した骨が烏口突起になります

※肩のふくらみが曖昧でわかりにくい時は、

鎖骨を3等分して外側1/3から1横指程度下方の骨を触診してみて下さい。

烏口突起を外側に少しづつたどると烏口突起の尖端を触れる事ができます。

―烏口突起を触れているかどうかの確認の方法―

烏口突起に触知した状態で、肩関節屈曲、伸展を行います。

伸展で骨が前方に突出し、屈曲で消えたらそれが烏口突起です。

また、肩関節を内外旋し骨に動きがなければ烏口突起で間違いないと思います。

もし触知している骨が動いている場合は

上腕骨頭を触れている可能性がありますので注意してください。

慣れてくると、指腹の半分は烏口突起の尖端を触察し、

もう半分は上腕骨頭を触察し分けることもできますよ♪

本日は以上になります。

最後までお読み頂き、本当にありがとうございましたm(__)m