ALLアプローチ協会 鈴木 正道です。

今回は、「血流・血管にアプローチすることの重要性」

についてお伝えさせていただきます。

第一弾では、施術を血流の関係性と症状と血流の関係性についてお伝えさせて頂き、

体は太っているのに手足が痩せていることに対して疑問を投げかけました。

第二弾では、足から分かる血流状態と血質、その他の情報について

テクニックは上手にできて結果はでるが、戻りに悩まされる理由について説明し、

視点を変えてアプローチをしていく必要性をお伝えしています。

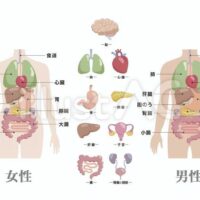

第三弾では、末梢毛細血管がゴースト化してしまう2つの原因を血管の損傷と

赤血球の質から説明させていただきました。

ここまでの3回に渡る説明の中で

痛みや痺れを引き起こしている原因の中に

血流、特に毛細血管の血流の低下が細胞レベルでの機能不全を起こしていることを

お伝えさせて頂いています。

そして、毛細血管を劣化・損傷させる原因に

加齢やストレス、高糖質があり、活性酸素が多量に生産されることで

血管壁を破壊し、毛細血管を消失させる原因となること。

毛細血管に赤血球が通れなくなる原因に赤血球同士を連鎖状にくっつけてしまう

ルローやアグリゲ―ションといった赤血球の異常による毛細血管の血流消失が

毛細血管を消失させるもう一つの原因です。

これらの原因に対する対応策をお伝えいたします。

まず、活性酸素対策です。

糖質の取りすぎによる糖化→酸化→炎症ストレスは

毛細血管にダメージを与えてしまうため、余計な糖質の摂取を抑えることは、簡単にできる血管保護になります。

なにも糖質制限ダイエットをしろと言うわけではありません。

患者の問診をすると高確率で、間食をする習慣がある方が多いです。

とくに今の70代以上の方々は、何かあるとすぐにお礼のお菓子や、

お土産のお菓子をもらったものは、すべて期限が切れてしまうから自分で食べきってしまう方が多いです。

お茶菓子世代であり、白米が贅沢飯だと強烈に子供の頃の

印象が残っている世代なので、まさに糖質万歳の世代なのです。

加えて甘すぎるミルクティーや

コーヒーなどを追加してさらに運動もしないのですから

当然酸化ストレスが重なって

血流が低下、自己治癒力も低下しているので

自分で治ることができません。

この状態で血流を良くする薬でなんとかするのは

その後の動脈硬化による病気や糖尿病・血管疾患の発症を優しく見守っているようなものです。

糖質を食べるなというは間違いです。

食べるのですが、だらだら一日中食べ続けない

ごはんは食べても、運動をしていない低活動量の人はカロリーコントロールもする。

間食を止められないのであれば、ルールを作るなど、

糖質は体のエネルギーとして、とても重要なので

特に高齢者の方には極端な対応をしないように注意していきましょう。

痛みや痺れは体からのメッセージです。

抑え込むのではなく自分の体ときちんと向き合ってもらいましょう。

続いて運動です。

運動には2つの効果があります。

1つめは活性酸素に対する抗酸化力を高めてくれます。

本来活性酸素は、人が酸素を使ってエネルギーを生産する時に毎日作り出し続けている物質です。

なので、体に必要なものでもありますが、増えすぎると細胞にダメージを与えてしまうのが問題なだけです。

イメージとして酸素を大量に使って運動をしていくと活性酸素も

多量に生産されてしまうイメージも

あるかもしれまんせんが、一日30分の有酸素運動を

週に2~3回行う事でからだが作り出す抗酸化酵素の量が増える

といった研究結果もあります。

人の体は程よいストレスには、それに対応するために

成長する能力があるので、あまりにも負荷のかからない日常生活をしていると

抗酸化力も低下していくということです。

運動でもう一つ良い点が、運動をすることで末梢血流が増加して、血管が新生するということです。

動脈硬化症による間欠性跛行は、適度な運動刺激により、

血管側副路が新生され、血流が改善されるようになります。

私の臨床でも、足が痛いのであれば

エアロバイクなどを使って、関節負担をかけないで

継続的な有酸素運動を行ってもらったり、下肢循環を改善させるために

下腿三頭筋の強化やコンディショニングを行っていると

施術による効果から、さらに改善できます。

また、循環にアプローチするのであれば

横隔膜機能を改善されるために内臓アプローチや頭蓋アプローチも

全身血流の改善に役立ちますので、やってみていただければと思います。

今日は、末梢循環の改善にたいする対応策をお伝えさせて頂きました。

鈴木正道