いつも当協会の公式ブログをお読みいただき、本当にありがとうございます!

ALLアプローチ協会 代表 山口拓也です!

本日も、

勉強熱心な理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師などセラピストの皆さんに向けて、

明日からの臨床ですぐ使える治療のアイデアやヒントをお伝えします。

今回は、

【内臓治療】施術のやめ時がわからないあなたへ

というテーマでお話していきます。

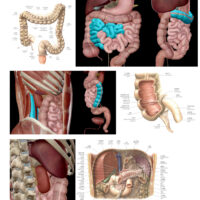

当協会では、「内臓治療」

の方法やテクニックについて、セミナーで受講生さんが実践できるレベルまでコミットしてお伝えさせていただいております。

セミナー中、受講生さんからよく質問を受けるのが、

「いつやめたらいいんですか?」

「どれくらいになったら終えていいんですか?」

「何分くらいやればいいんですか?」

など、「治療のやめ時がわからない・判断がつかない」とよく相談や質問を受けます。

確かに、私も内臓治療を始めたころは、

「どれくらい治療したらいいんだろう?」

と迷いながらも、なんとなく感覚的に判断しながら決めてきました。

今は、「直観的にわかる」

ようになってきました。

なので、

「初心者でもできる!内臓治療のやめ時を正確に判断するコツ」

についてご紹介いたします。

僕が臨床を振り返ってみた時に、

上手くいった方法を3つご紹介いたします。

ただ3つ全てやらないといけないわけではありません。

あくまで、やめ時を決めていく上でのヒントにしてもらえればと思います。

① 時間を設定する

治療する前に、「施術時間を決める」

ということです。

例えば、

肝臓を治療する場合、

治療前に、「3分で治療を完了させる。」

とか、「1分で…、30秒で…、15秒で…。」

など、

なんでもいいので、時間を決めてから治療をし、「その時間になったら治療をやめる」

という方法をおススメします。

より具体的に、

「3分で肝臓を8割以上緩み切る!」

「1分で、主訴の改善に必要な分の肝臓調整をする!」

「肝臓後面の硬さを2分で取り切る!」

といったように、

目的をはっきりさせてから治療を始め、決めた時間で必ず完了させると決めてやると良いでしょう。

このように時間にコミットすることで、

「治療効果が最大化しやすい。」

というメリットがあります。

あまりだらだらと治療をしていると、

無駄が多くて、

かえって内臓や症状を悪化させたり、

好転反応がが出てしまったりなどのリスクがあるため、

時間を決めて治療をすることは、

正確に治療が出来ることにも繋がります。

なので、ぜひ試してみてください。

② これ以上緩まないと感じたらやめる。

治療し始め、

周波数を合わせてからは、

治療の変化を感じ取れると思います。

それから、

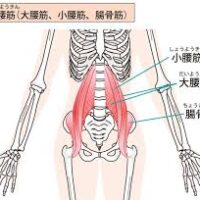

肝臓治療を例にすると、

ポンプやリフト、

ブレスや経絡を使ったアプローチなど、

様々なアプローチを行うことで、

より肝臓が調整されていくと思います。

しかし、

ある一定の時間治療していると、

「うーん…。まだ硬さはあるけど、これ以上緩みそうにないなー。」

「ここの硬さはいくらやっても取れないなー。」

「硬さは取れたけど、重さは残るなー。」

など、

ご自身の感覚でもう変化がないと感じたら、

それが治療の止め時です。

そこで、

無理に緩めようとか、もっと硬さを取ろうとか考えて治療を続けると、

私の経験上、何も変わらないか、逆に内臓が硬くなったり、好転反応が出たりするので、

もうこれ以上変化がないなと思うタイミングで、潔く施術をやめましょう。

それはもしかしたら、

まだ治療しきれていないと、もっとスキルが高い人から診ればありますが、

それが今あなたが持っている限界なので、

そこを受け入れて治療をやめるのが良いでしょう。

さらに技術が上がってくれば、よりその基準は高くなっていくというのが、私の経験上ありますね。

③ 自分のイメージする正常に8割以上近づいたらやめる。

これも抽象度が高いですが、

内臓治療はイメージがとても大切になってきますので、

ご自身の中で、正常を決めていただいて、

それに向かって治療をしていきます。

そのイメージに、「8割以上」に達していれば終了にすることをおススメします。

「腹八分目」という言葉があるように、無理に完璧を目指すと、かえって悪くなるケースがあります。

治療の原則は、

「自然治癒力を引き出す事」

なので、「残りの2割は相手の自然治癒力を信じる。」

ぐらいのスタンスの方が、治療効果は最大化すると私は考えます。

<まとめ>

今回、「施術の止め時」を決めるためのコツをお伝えしました。

ご自身にしっくりくるものがあれば活用してみてください。

大切なのは、「自分の感覚や直観を信じること。」です。

とはいえ急に養われるものでもないので、日頃から内臓を触ったり、解剖書を見るなどの努力の積み重ねが必要です。

そして、失敗体験や成功体験を積み重ねることで培われます。

そうすればやがて、ご自身の感覚と直感で患者様によって止め時自然に決められるようになりますので、どんどん内臓治療を練習して、臨床でガンガン使っていってくださいね!

本日は以上になります。

最後まで当協会の公式ブログをお読みいただき、本当にありがとうございました!

ALLアプローチ協会 代表 山口拓也