おはようございます!!

ALLアプローチ協会 触診大好きセラピスト ブル と申します。

本日は1~3年目の理学療法士・作業療法士・柔道整復師・整体師など

新人セラピストの先生方に向けて

「背屈制限因子になるのはなぜ??長母趾屈筋の解剖学×触診」

というテーマについてお伝えしたいと思います。

どうぞよろしくお願い致しますm(__)m

それでは本日もイメージを持って触診をして頂くために

① 筋の走行と作用

② 足関節背屈制限因子になりうる理由

③ 触診手順とリリースポイント

の3ステップでお伝えしたいと思います。

【基礎知識】

起始:腓骨体の後面(下2/3)

停止:母指末節骨底

支配神経:脛骨神経(L5~S2)

作用:足関節底屈

足部内反(回外)

内側縦アーチの挙上

アナトミートレイン:DFL(ディープ・フロント・ライン)

【長母趾屈筋の走行と作用】

長母趾屈筋は腓骨の後面下2/3に起始し、

アキレス腱の下方を通過後に載距突起を滑車として母趾の末節骨に停止しています。

作用は母趾の屈曲・足関節底屈・足部の内反(回外)で

足部が固定されている場合は下腿の後傾に作用します。

長母趾屈筋はちょうど舟状骨の下面で長趾屈筋と腱が交叉しているポイントがあります。

この交叉しているという特徴に加えて、

足趾の過活動がみられる方などは滑走不全が生じやすい場所になります。

【どうして背屈制限因子になるの??】

この長母趾屈筋は足関節背屈制限を引き起こす原因にもなります。

それはどうしてでしょうか?

解剖学にそのヒントがあります♪

まずは結論から

「長母趾屈筋が距骨の内後方への動きを妨げることで背屈制限を起こす」

お手元の解剖書を見て頂きたいのですが、

長母趾屈筋は足関節の後方を走行していますよね。

もう少し詳しくみてみると、

距骨の後方を走行しているのがわかるかと思います♪

ここがポイントです!

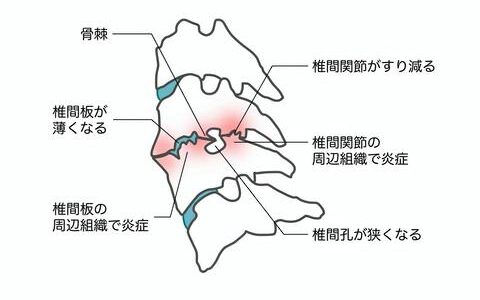

通常,距骨が後方へ移動することで(脛腓関節にはまり込む)背屈運動が起こります。

しかし

この距骨の後方を走行している長母趾屈筋がなんらかの影響によって

(短縮や過緊張、筋膜の癒着など)

距骨の後方への移動を妨げてしまうと足関節の背屈制限を起こしてしまいます。

さらに距骨前には脂肪帯や関節包もありますので、

距骨が後方に移動しないことでこれらの前方組織が挟み込まれてしまい

痛みを生じることもあります。

【長母趾屈筋と背屈制限】

長母趾屈筋は距骨すぐ後方を走行している唯一の筋。

通常、足関節背屈に伴い距骨が後方に移動する

しかし、長母趾屈筋が働きくい状態(短縮・過緊張・滑走不全など)になると、距骨の後方移動を妨げてしまう

結果、足関節背屈制限因子になりうる

もちろん、背屈制限になりうるものは他にも下腿三頭筋や後脛骨筋、アキレス腱深層にある

脂肪帯(kager’s fat pad)や足関節前面の脂肪帯など多岐にわたりますが、

足趾の過活動が見受けられる症例に対しては

この長母趾屈筋にもぜひ着目して頂けると良いかと思います♪

それでは次に触診の方法をお伝えしますね。

【触診方法】

〇被検者肢位: 側臥位

〇ランドマーク:「腓骨」「載距突起」

〇触診の手順

【長母趾屈筋腱の触察】

載距突起を確認し、そのすぐ後下方にある長母趾屈筋溝を触察し位置を確認します。

※載距突起は内果から約1横指下方にある踵骨にある突起です。

他動的に母趾伸展を促す、または母趾の屈曲を促しながら

長母指屈筋溝~載距突起のすぐ下方を走行する腱の緊張を触察します。

〇触診のコツ

母趾の伸展を他動的に促す際は、素早く行った方が腱の緊張を触察しやすいです。

母趾の屈曲を促す際は2~4趾を屈曲位にする(長趾屈筋をたるませておくため)

〇リリースポイント

長母趾屈筋と長趾屈筋が交叉する場所(足底交叉)は舟状骨の下方に位置するため、

ここは滑走不全が生じやすい重要ポイントです。

足趾の過活動を起こしている方は要チェックです。

【長母趾屈筋×長趾屈筋】

上記2つの筋は足底で交叉している

両筋とも足趾屈曲に作用するため、足趾の過活動がみられる方は、この場所で滑走不全が生じやすい

【筋腹の触察】

肢位:腹臥位 膝関節90度程度屈曲位 足関節軽度底屈位

※下腿三頭筋の緊張を排除するため

足関節底屈位を保持したまま、他動的に母趾伸展を加えながら、または母趾屈曲を促しながら

足関節近位でアキレス腱下を外側に向かって交叉していく筋腹を触察します。

その後は腓骨の後面に沿って走行する筋腹を触察します。

長母指屈筋は下腿の近位1/3あたりが起始部であるため、

そこまで触察していきます。

〇触診のコツ

腓骨後面を指標にしながら触察するとイメージしやすいかと思います。

腓骨筋腱のすぐ後方を長母指屈筋が走行しているので

位置関係をイメージすると行いやすいです。

いかがでしたか?うまく触る事ができましたか??

家族や友人、同僚と練習してみて下さいね♪

長母趾屈筋の解剖学×触診についてお伝えさせて頂きました。

本日は以上になります。

最後までブログをご覧頂き、本当にありがとうございました。