ALLアプローチ協会代表の山口拓也です。

いつもALLアプローチ協会公式ブログをお読み頂き、

ありがとうございます!

今回は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師に向けて

「大腸の生理学~評価~治療について」

というテーマでお伝えしていきます。

【大腸の生理学】

●水分の吸収機能

食事が胃に入ってくると……

回盲弁が反射的に開くことで、小腸から回腸に流れる。

回盲弁は内容物を大腸に逆流させないようにする。ここが疲労する方が非常に多い。

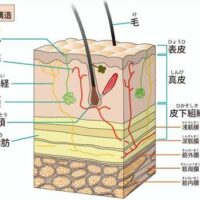

回腸に流れてきたものは、ほぼ水で、大腸では主に水やナトリウムなどの電解質の吸収を行い便となる。

●蠕動運動

大腸に内容物が送られてくると、大腸全体が反射的に蠕動運動を始める。

蠕動運動は不随なため、自律神経(交感神経と副交感神経)が関与している。

交感神経は蠕動運動を抑制して、副交感神経は蠕動運動を亢進する。

自律神経障害の方は、ここが正常に働かない。

ストレス過多の現代社会に急増している「過敏性腸症候群」が多い。

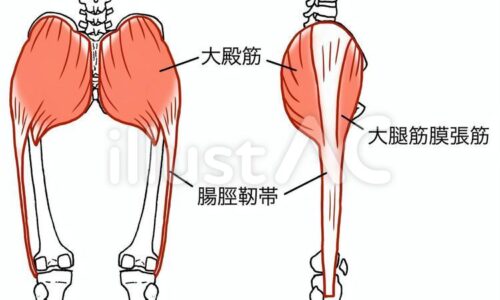

【大腸治療どんな人にやるの?】

・便秘

・腰痛

・肩こり

・生理痛・生理不順(直腸から子宮を圧迫、肝臓から腸を圧迫し腸が子宮を二次的に圧迫。)

・膝痛

・腹痛

・肌荒れなど

・免疫低下してい方

※解毒のほとんどは腸が担っています。他にも90%セロトニンを作っていると言われております。

【大腸の評価】

●盲腸について

盲腸は、回盲弁があり回盲弁括約筋というのがあり押して痛みがある人は疲労している証拠ですね。

場所は、ASISと臍を結んだ外側3分の1の部位です。浅い部位で痛みがあれば回盲弁ですが深い部分では痛い場合は、大腰筋の可能性があります。

回盲弁の反射点は、

・右母指球の近位部

・第3肋骨の外側(右)

もしくは、第3~5頸椎反射利用して治療しても可能です。神経支配が一緒です。

●S状結腸について

反射点一覧

・左母指球近位部

・第3肋骨外側(左)

【盲腸の施術】

内側に変位しているので、外側にリリースしてあげます。そして、上行結腸の方向にリリースしてあげます。

【S状結腸の治療】

盲腸と同様に外側にリリースしてあげます。そして、下行結腸の方向にリリースします。

【上行結腸、横行結腸、下行結腸の施術】

癒着を剥がしつつリリース。もしくは、大腸経から治療することも可能です。

最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。

それでは、また明日!

ALLアプローチ協会 代表 山口 拓也